随着信息化时代的发展,各类组织和企业都面临着大量的数据管理问题。有效的数据库设计成为了解决这一问题的关键。本文将以一个简单的数据库设计案例为例,介绍如何从需求分析到优化实施,构建一个高效的数据管理系统。

1.需求分析:详细了解用户需求是数据库设计的第一步。通过与用户的交流和访谈,了解他们的业务流程、数据结构和操作习惯,明确设计目标。

2.数据库规划:根据需求分析的结果,开始进行数据库规划。确定所需的数据表、字段和关系,并绘制数据库模型图,为后续的设计工作奠定基础。

3.数据表设计:根据数据库模型图,开始设计各个数据表的结构。确定主键、外键、约束条件等,保证数据的完整性和一致性。

4.数据字段设计:在每个数据表中,进一步设计每个字段的属性和类型。根据业务需求,选择合适的数据类型,并设置默认值、约束条件等,以提高数据的有效性和可靠性。

5.索引优化:对于频繁查询的字段,设计合适的索引是提高数据库性能的关键。根据查询需求和数据量,选择适当的索引策略,以提高查询速度和效率。

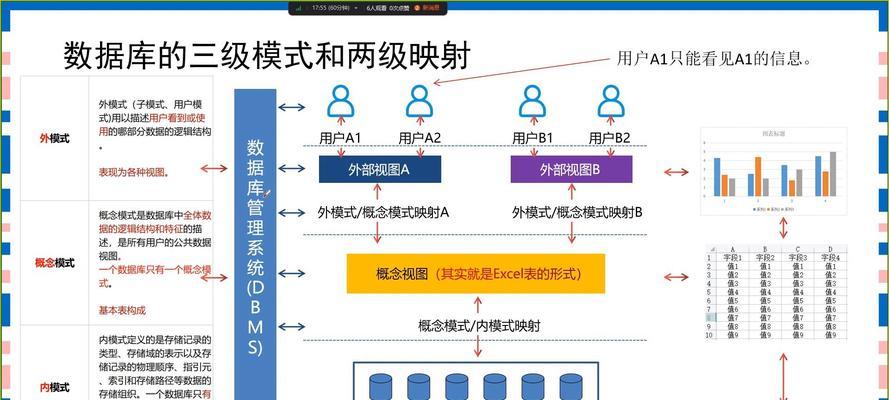

6.视图设计:为了方便用户查询和操作数据,设计适当的视图是必要的。通过创建视图,可以隐藏复杂的数据关系,简化用户界面,并提供更直观和易用的数据展示方式。

7.存储过程和触发器:对于复杂的业务逻辑处理,设计存储过程和触发器是必要的。通过封装复杂的操作过程和触发事件,可以提高数据库的可维护性和稳定性。

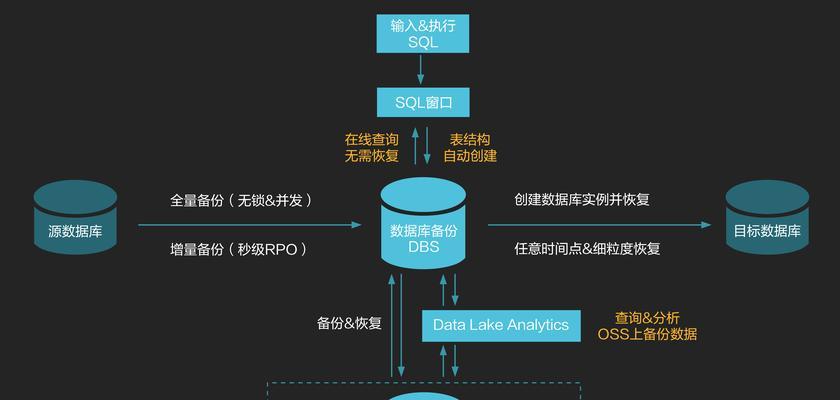

8.数据备份与恢复:为了保护数据安全,定期进行数据备份是必不可少的。设计合理的备份策略,并测试数据恢复的过程,以应对意外情况。

9.安全权限管理:保护数据的机密性和完整性是数据库设计的重要目标。通过设计合适的安全权限管理系统,限制用户对数据的访问和操作权限,防止数据泄露和误操作。

10.性能监控与调优:数据库设计并不是一次性完成的工作,需要持续进行性能监控和调优。通过监控数据库的运行情况,分析性能瓶颈,并进行相应的优化措施,提高数据库的性能和响应速度。

11.数据迁移与升级:随着业务的发展和需求的变化,数据库可能需要进行迁移和升级。设计合理的数据迁移和升级方案,确保数据的完整性和连续性。

12.容灾与故障恢复:数据库设计也需要考虑容灾和故障恢复的问题。通过设计合适的容灾方案和故障恢复策略,保证数据的可靠性和可用性。

13.用户培训与技术支持:一个好的数据库设计需要得到用户的认可和支持。为用户提供培训和技术支持,帮助他们熟悉和使用数据库系统,发挥其最大价值。

14.验收与评估:数据库设计完成后,进行验收和评估是必要的。与用户进行沟通,确认设计是否满足需求,并收集用户反馈,以便后续的改进和优化。

15.持续改进与优化:数据库设计是一个持续改进和优化的过程。根据用户的反馈和业务需求变化,不断进行数据库结构和性能的优化,以保证数据库系统的高效运行。

通过以上的数据库设计案例,我们可以看到,一个简单的数据库设计涉及到需求分析、数据库规划、数据表设计、索引优化、视图设计、存储过程和触发器、数据备份与恢复、安全权限管理、性能监控与调优、数据迁移与升级、容灾与故障恢复、用户培训与技术支持、验收与评估以及持续改进与优化等多个方面。通过合理的数据库设计,可以有效地管理和利用组织的数据资源,提高工作效率和决策质量。